মোমেনসিং পরগনা থেকেই সৃষ্টি আজকের ময়মনসিংহ

সুলতানী আমলেই মোমেনসিং পরগনার সৃষ্টি হয়। এ পরগনা পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাক্তন প্রশাসনিক এলাকা। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনামলে এই প্রশাসনিক এলাকা তৈরি করা হয়েছিলো প্রশাসনিক কাজ এবং রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে। তাছাড়া, রাজস্ব আদায়ের জন্য মৌজাও সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমান শাসনামালে। তবে পরগনা ছিলো মৌজার চেয়ে অনেক বড় রাজস্ব এলাকা।

অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি সরকার প্রধান নিজেদের সুবিধার্থে তার এলাকাকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই ভাগগুলোর নাম ছিল পরগনা।

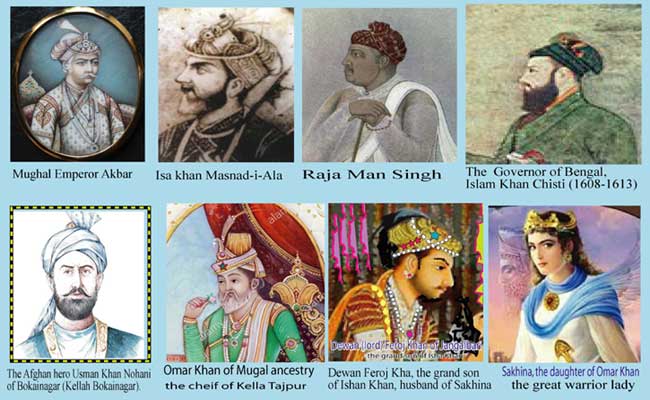

ভাটি রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় ঈশা খাঁ'র সঙ্গে মোঘল বাহিনীর যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঈশা খাঁ সে সময়ে বোকাইনগরকে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাটি ও দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করেন। গৌরীপুর উপজেলার অন্তর্গত বোকাইনগর ছিল মোমেনসিং পরগনার রাজধানী। তখন ব্রহ্মপুত্র নদ ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত ছিলো। এই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রশস্ততার কারণে ইতিহাসবিদরা বৃহত্তর ময়মনসিংহকে দু’ভাগে ভাগ করেছেন - পূর্ব ময়মনসিংহ এবং পশ্চিম ময়মনসিংহ।

এক সময় সমগ্র পূর্ব ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেটা ছয় সাতশো বছর আগের কথা। হুসেন শাহ্ আমলে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিক জয় করে ত্রিপুরা পর্যন্ত অধিকার করেন। এমনকি বারো ভূইয়ার শাসনামলে সমগ্র মোমেনসিং পরগনার একটি জলদুর্গের পরিখা বা প্রাকৃতিক সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায়। এই জলদুর্গ দ্বারাই জলদস্যু এবং মোগল আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভব হতো।

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="//www.youtube.com/embed/rKm-tvb8Wyg" width="725"></iframe>

মোমেনসিং পরগনার উত্তরে সুসং পরগনা, উত্তর-পশ্চিমে সেরপুর পরগনা, পশ্চিমে আলাপসিং পরগনা, পূর্বে খালিয়াজুরী পরগনা, পূর্বে দক্ষিনে নাসিরুর্জিয়াল পরগনা এবং দক্ষিনে হোসেনশাহী পরগনা। মধ্যযুগে আজকের সমগ্র গৌরীপুর উপজেলা ছিল মোমেনসিং পরগনার অন্তর্গত। কারণ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বভাগ মোমেনসিং এবং পশ্চিমভাগ আলাপসিংহ পরগনা হওয়ায় গৌরীপুর স্বাভাবিক ভাবেই মোমেনসিং পরগনার অর্ন্তভূক্ত হয়। এই পরগনা পূর্বে বাংলার বার ভূইয়ার শ্রেষ্ঠ ভূইয়া মসনদ-এ আলা ঈশা খাঁর রাজ্যে ২২ পরগনাভূক্ত ছিলো। রাজনৈতিক কারণে মোমেনসিং পরগনা কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতো। এই পরগনা অন্যান্য পরগনার চেয়ে অনেক বড় এবং একটি বৃহৎ জলদুর্গ ও দুটি প্রাসাদ দুর্গ থাকায় সামরিক ঘাটির জন্য বিখ্যাত ছিলো।

তাছাড়া, মোমেনসিং পরগনায় আশির অধিক মোগল আমলের মসজিদ ছিল যা মুসলিম শাসন এবং আফগান সামরিক প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরগনার এলাকার ভূমি পরিমাপ শতাংশ অনুযায়ি অবস্থান খোঁজলে বর্তমান মোমেনসিং পরগনার অর্ন্তভূক্ত যে সব উপজেলার নাম নাম পাওয়া যায় - গৌরীপুর উপজেলা (১০০%), ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা (৬০%), ময়মনসিংহ সদর উপজেলা (২০%), তারাকান্দা উপজেলা (৬০%), ফুলপুর উপজেলা (২০%), নেত্রকোণা সদর উপজেলা (৮০%), পূর্বধলা উপজেলা (৪০%), কেন্দুয়া উপজেলা (২০%), আটপাড়া উপজেলা (৬০%), বারহাট্টা উপজেলা (৬০%), মোহনগঞ্জ উপজেলা (৬০%), ও ভাটি অঞ্চল (--%)।

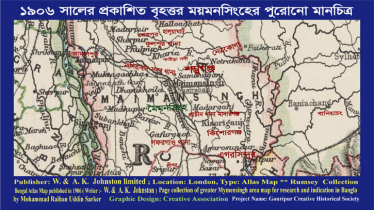

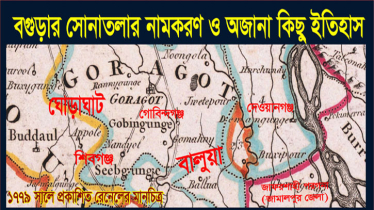

১৭৭৯ সালে প্রকাশিত রেনেল এর মানচিত্রে মোমেনসিং নামটি বর্তমান 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেই নির্দেশ করে। মোমেনসিং পরগনায় ছিল পূর্ব ময়মনসিংহের পাঠানদের প্রসিদ্ধ ও অন্যতম সামরিক ঘাটি। সমগ্র পরগনা একটি জলদুর্গ হিসেবে কাজ করতো। এ পরগনায় জালের মতো ছোট বড় অনেক নদ-নদী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো। তাছাড়া দ্বীপ বা চর, জলাশয় এবং গভীর অরণ্য ছিলো। বহিঃশত্রু বা জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সামরিক ফাঁড়ি বা জলদুর্গ নির্মাণ করা হতো। এখানে প্রাসাদ দুর্গ ছিল দুটি - কেল্লা তাজপুর ও কেল্লা বোকাইনগর।

ধারণা করা হচ্ছে মুঘল আমলে ঈশা খাঁর নেতৃত্বাধীন দীর্ঘ ভাটি যুদ্ধের কিছু কিছু খণ্ডযুদ্ধে আফগান সেনারা জয়লাভ করেছিলো। মুঘল বাহিনী জলের চেয়ে স্থলে খুব শক্তিশালী ছিলো। তাই তারা বোকাইনগরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এ যুদ্ধে জীবিত অবস্থায় আফগান সেনারা গাজী উপাধি লাভ করেছিলো। পরবর্তীতে ঈশা খাঁর তৃতীয় শক্তিধর, বারো ভূইয়ার নবাব সমতুল্য জমিদার, মুঘল আমলের ইতিহাসখ্যাত তিনটি বইয়ের উল্লেখিত বীরযোদ্ধা আফগান হিরো খাজা উসমান খাঁ উত্তর উরিষ্যা থেকে বোকাইনগরে আসেন। তখন জলদুর্গের প্রতিটি ফাঁড়িকে আরও শক্তিশালী করা হয়। ১৬০৯ সালে আফগান হিরো খাজা উসমান খাঁ বোকাইনগর ত্যাগ করার পর অত্র পরগনার সব কিছু মুঘলদের অধীনে চলে যায়।

ইংরেজ শাসনামলের গোড়ার দিকে পরগনা বহাল ছিলো। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস পরগনা প্রথা বিলোপ করে জমিদারি প্রথা চালু করেন। এই প্রথা অনুসারে কোনো স্থানীয় ভূস্বামী কোনো বিশেষ এলাকা শাসন করতেন। জমিদাররা একটি নির্ধারিত রাজস্ব সরকারকে প্রদান করতেন। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষের একক প্রশাসনিক রীতির ভিতরে আনার জন্য পরগনা দস্তুর ও পরগনা নিরিখ বাতিল করা হয়।

ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন এলাকাকে জেলায় বিভক্ত করেন। এই সব জেলাগুলো আবার কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করেন। এগুলোর নাম ছিলো এস্টেট বা তহশিল বা তালুক। কিন্তু ভৌগোলিক বিবরণ, ভূমি জরিপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তখনো পরগনার হিসাব ছিল। পরগনা নিরিখের মাধ্যমে জমির খাজনা, ফিস ও মজুরি, ওজন ও পরিমাপ নিয়ন্ত্রিত হতো। পরগণার রায়তগণ তাদের ঠিকানায়, সম্পত্তির দলিলে এবং নিজেদের পরিচয় শনাক্তকরণে অনিবার্যভাবে পরগণার উল্লেখ করতেন। সরকারও এ বাস্তবতা মেনে নিতো।

মুঘল আমলে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী দ্বারাই প্রথম হিন্দু জমিদার বাড়ির গোড়াপত্তন হয় বোকাইনগরে। যতদূর জানা যায়, গভর্ণর মুর্শিদকুলি খান (পরবর্তীতে বাংলার প্রথম নবাব) এর অধীনে ঢাকা বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৭০০ সালে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী সেই সময়ের মোমেনসিং পরগণার বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও নবাব মুর্শিদকুলী খানের খুবই আস্থাভাজন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুপরবর্তী প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি ভূমির উৎপাদনক্ষমতা নিশ্চিত করেন এবং এভাবে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে নবাব আমলের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর অনেক ভূমিকা রেখেছিলেন। যার ফলে পূর্ব ময়মনসিংহের বড় জমিদার হিসেবে তার জীবদ্দশায় জমিদারি করেছিলেন বোকাইনগর বাসাবাড়ি (বাশেঁর বাড়ি) থেকেই।

জমিদারি জয়লাভ করার সময় এবং দীর্ঘকাল জমিদারি করার জন্য একটি গোসাইবাড়ি মন্দির ও একটি কালী মন্দির প্রস্তুত করে দিবেন বলে মাসনিক (মানত) করেছিলে। বোকাইনগরে মুঘল আমলের ছােট ছােট ইটের তৈরি কালীবাড়ি মন্দিরের পূর্ব দিকে জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ১৭১৩ সালে গোসাইবাড়ি মন্দির স্থাপন করেন। (তথ্যসূত্র :- ২১শে ও বাংলা একাডেমি পদকপ্রাপ্ত সাবেক সচিব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ১৯৮২ সালে গৌরীপুর এসেছিলেন। প্রত্নতত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন।

মন্দিরগাত্রে যে ইষ্টকলিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে একজন হিন্দু জমিদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ‘বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ’ তার বিখ্যাত বইয়ের ৫৭৫ পৃষ্ঠায় বোকাইনগর কালী বাড়ির মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে।)

ব্রিটিশ শাসনকাল জমিদারি কাঠামোয় নুতন এক শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটায়। তারা ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির সহযোগী দালাল, ফড়িয়া হিসেবে কর্মরত পেশাজীবী। যারা মূলত; ব্রিটিশ শাসক, শোষক ও লুঠেরাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফুলে-ফেপে ওঠা নব্য ধনীক শ্রেণি। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি তাদের অর্জিত সম্পদ দ্বারা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় জমিদার শ্রেণিভুক্ত হন। সারা ব্রিটিশামলব্যাপী জমিদারির উত্থান-পতন ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শতাধিক বছর ধরে চলে জমিদারি ভাঙাগড়ার এ খেলা।

ময়মনসিংহে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলার বারো ভূইয়া নেতা ঈশা খাঁ'র বংশধরদের মালিকানাধীন জমিদারগুলো। এক সময়ে ময়মনসিংহের ২২টি পরগনাই তাদের অধীনে ছিলো। অপরদিকে মোমেনসিং পরগনার নবাব আমলের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশধররা সারা ব্রিটিশ আমল জুড়্ইে তাদের জমিদারি বিদ্যমান ছিলো। তাদের ধারাবাহিকতায় পরগনা ভেঙ্গে শুধু গৌরীপুর উপজেলায় ১২টি জমিদারবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের জমিদারের এস্টেটের এলাকা ও সীমানা এমনকি সিলেট পর্যন্ত ছিল। এস্টেটগুলি হচ্ছে- গৌরীপুর এস্টেট, কৃঞ্চপুর এস্টেট, বাসাবাড়ি এস্টেট, রামগোপালপুর এস্টেট, ভবানীপুর এস্টেট, গোলকপুর এস্টেট, ডৌহাখলা এস্টেট, কালীপুর এস্টেট (কালীপুর ছোট তরফ, কালীপুর মধ্যম তরফ, কালীপুর বড় তরফ, কালীপুর ডি.কে.লাহিড়ী জমিদার বাড়ি), ভালুকা এস্টেট।

ক্রিয়েটিভ এসোসিয়েশন এবং দি ইলেক্টোরাল কমিটি ফর পেন অ্যাওয়ার্ড অ্যাফেয়ার্স এর যৌথ উদ্যোগে আড়াইশ' বছর আগে ব্রিটিশ ভূবিদ জেমস রেনেলের মানচিত্র সংগ্রহের মাধ্যমে মোমেনসিং পরগনার প্রাচীন নিদর্শন খোঁজার জন্য প্রায় চার মাস ধরে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। ব্রিটিশ ভূবিদ জেমস রেনেলের মানচিত্র মানুষকে নিয়ে যায় ইতিহাসের কাছে। তাই মোমেনসিং নামটি বর্তমান 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেই নির্দেশ করে। মানচিত্র ও লেখাটি পেন অ্যাওয়ার্ড অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে।

মন্তব্য করুন: